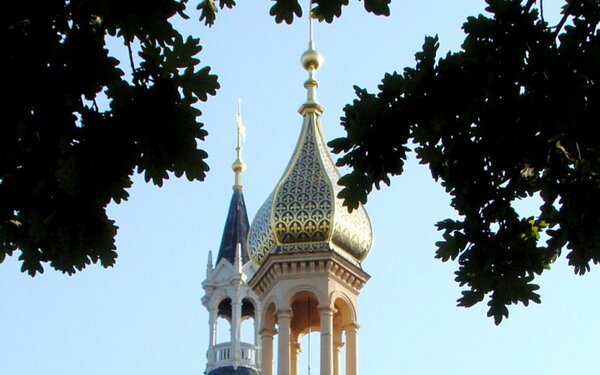

Ob von der Wasserseite aus oder wenn der Besucher aus der Innenstadt kommend die Schlossstraße hinunter wandelt: Das Schweriner Schloss ist ein wahrer Hingucker und lässt sogleich Erinnerungen an Märchen wach werden. Seine Türme streben gen Himmel, die goldene Kuppel glitzert in der Sonne. Die Schlossinsel und das Neorenaissance-Gebäude ziehen magisch an. Nicht umsonst nennen manche das schöne Schloss „Neuschwanstein des Nordens“.

Die Gründung der Stadt Schwerin

Im Jahre 1160 wurden die Obotriten in der Burg von Feudalherren Heinrichs des Löwen übermannt. Die Obotriten unter Wendenfürst Niklot zerstörten daraufhin ihre eigene Burg und verließen sie. Die deutschen Eroberer schreckte das nicht. Stattdessen erkannten sie die gute strategische Lage auf der Insel und zogen einfach eine neue Festung hoch. Diese wurde nun deutlich stabiler, denn für den Untergrund wurden mehr als 8.500 Eichenpfähle verwendet. Im selben Jahr gründete sich die Stadt Schwerin.

Mehr Wohncharakter war gefragt

Beinahe 200 Jahre später erkaufte sich Herzog Albrecht II, ein Nachfahr Niklots, die Grafschaft und verlegte seine Residenz von Wismar auf die heutige Schlossinsel.

Fortan wurde umgebaut. Dabei legten die Herzöge immer mehr Wert auf gehobene Wohnansprüche und weniger auf den Verteidigungsgedanken wie zuvor. Wer heute durch das Schweriner Schloss wandelt, erkennt das sogenannte Bischofshaus auf der Seeseite noch als Zeuge der Spätgotik.

Insbesondere Johann Albrecht I. intensivierte im 16. Jahrhundert die Bautätigkeit am Schloss. Nach und nach entwickelte es sich zu einer Residenz mit repräsentativem Charakter. Die Fassaden wurden mit Terrakottaplatten geschmückt – typisch für die mecklenburgische Renaissance.

Die morgenländischen Verzierungen auf den Dächern in Form von Halbmonden gehen wiederum auf die Zweite Wiener Türkenbelagerung im 17. Jahrhundert zurück. Der Kampf schien damals so gut wie aussichtslos und nachdem das Heer des polnischen Königs die feindlichen Truppen dennoch in die Flucht geschlagen hatte, feierte das ganze Land den Siegesmut. Der Halbmond wurde daraufhin symbolisch auf die Dächer von Schlössern und Herrenhäusern gesetzt.

Die grandiose Architekturkulisse des Schweriner Schlosses entstand schließlich Mitte des 19. Jahrhunderts

Großherzog Friedrich Franz II. packte es schließlich an. Zunächst hatte sein Vater den Hof wieder von Ludwigslust nach Schwerin zurückverlegt. Dann gab der junge Monarch – direkt nach seinem Regierungsantritt 1842 – radikale Umbaupläne in Auftrag. Hofarchitekt Georg Adolph Demmler legte Visionen vor, die Teile des bestehenden Renaissancebaus erhalten sollten, aber gleichzeitig den Ausbau zur monumentalen Residenz ankündigten. Auch die Halbmonde, die inzwischen abmontiert worden waren, ließ er wieder herrichten. Friedrich Franz war ein großer Bewunderer des Morgenlandes und die Symbole bedeuteten für ihn ein wenig Fernweh.

Gemeinsam mit Hofbaumeister Herrmann Willebrand, Gottfried Semper und Hofarchitekt Friedrich August Stüler entstand der Neubau, so wie ihn Schweriner und Besucher heute kennen. Die Bauzeit betrug 14 Jahre – von 1843 bis 1857. Friedrich August Stüler war es auch, der – nachdem Georg Adolf Demmler aus dem Staatsdienst entlassen wurde – einige plastische Elemente an der stadtseitigen Front ergänzte. Dazu gehört auch das große Reiterstandbild Niklots. Wo sich Demmler noch eine Laterne erdacht hatte, setzte Stüler eine monumentale Prunkkuppel.

Das Schloss wurde am 26. Mai 1857 festlich eingeweiht. Dazu komponierte Friedrich von Flotow eigens eine Oper, „Johann Albrecht“, nach einem Libretto von Eduard Hobein. Wer am Bau beteiligt war, erhielt im Rahmen des Festaktes eine Schlossmedaille.

Die jüngere Schlossgeschichte

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde es noch einmal dramatisch für das Schweriner Schloss. Ein Brand zerstörte etwa ein Drittel des Baus. Die Ursache ist bis heute ungeklärt. Am Burgseeflügel überlebten nur die Grundmauern, der Schlossgartenflügel verlor seine Obergeschosse. Der prunkvolle Goldene Saal sowie das reich gestaltete Haupttreppenhaus fielen den Flammen gänzlich zum Opfer. Letzteres wurde durch eine Rote Marmortreppe ersetzt. Weitere Wiederherstellungsarbeiten folgten, zunächst außen, dann innen. 1972 richtete man im Bereich des früheren Goldenen Saals einen neuen Festsaal ein.

Während das Schloss früher Herzöge beherbergte, wandelte sich seine Nutzung natürlich im Laufe der Zeit. 1919 ging das Schloss an den Staat über. Auch ein Rundfunkstudio und diverse Büros zogen später ein. In der Zeit des Nationalsozialismus beherbergte das Schloss einen Kindergarten der NS-Volkswohlfahrt, gegen Ende des Zweiten Weltkrieges bezog ein Lazarett einige Räume. Nach dem Krieg besetzte die Sowjetische Militäradministration das Gebäude. Ohne einzelne Jahreszahlen zu nennen, tat sich in den darauffolgenden Jahren einiges: Ein Plenarsaal wurde im Burgseeflügel errichtet, eine Pädagogische Schule bildete Kindergärtnerinnen in den Räumlichkeiten des Schlosses aus, ein Museum für Ur- und Frühgeschichte fand seinen Platz, ein Polytechnisches Museum ebenfalls. Später folgte die Restaurierung einiger Räume, um sie als Kunstmuseum zu nutzen.

Das Schloss nach der deutschen Einheit

Auch die Wende brachte Veränderung und trieb die Schlosssanierung voran. 1989 schlossen sich 25 Unternehmen aus Kiel zusammen und gründeten einen Förderverein. Mit einer halben Million D-Mark unterstützten sie Sofortmaßnahmen, denn der historische Bau schien langsam Schaden zu nehmen.

Seit 1990 hat der Landtag seinen Sitz im Schweriner Schloss. Der Bau eines neuen Plenarsaals begann 2014 im Schlossgartenflügel und wurde 2017 abgeschlossen.

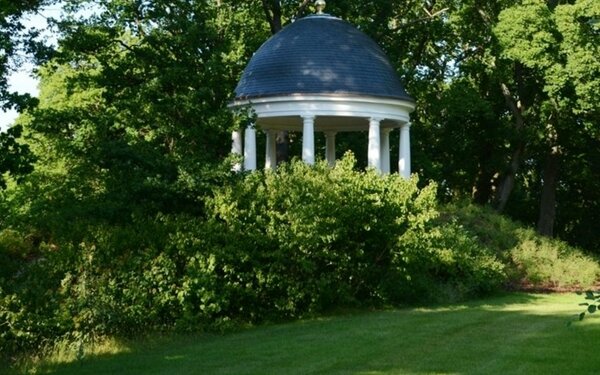

Wer das Schweriner Schloss heute von außen betrachtet oder besichtigt, fühlt sich hochherrschaftlich. Die Elemente der französischen Renaissance, gepaart mit lokaler Bautradition haben eine besondere Wirkung. Die Lage auf der Insel mit Seepanorama und der schöne Schlosspark tun ihr Übriges. Dieser wurde 2009 für die Bundesgartenschau weitgehend umgestaltet und restauriert und ist jederzeit zugänglich.

Wer sich im Inneren des Schlosses umsieht, der wandelt durch prachtvolle Wohn- und Festräume, entdeckt den Thronsaal und die Ahnengalerie. Auf drei Etagen erwarten den Besucher kostbare Gemälde, Skulpturen oder Kunsthandwerk – besonders aus Schwerins prächtigster Epoche, dem 19. Jahrhundert.

Das Schloss ist seit 2007 auf einer Sonderprägung der deutschen 2-Euro-Münze zu sehen. Und mehr noch: Der Landtag hat sich ebenfalls seit 2007 dafür eingesetzt, das Schweriner Schloss zum UNESCO-Weltkulturerbe zu machen. Fünf Jahre später wurde der Antrag gestellt. Heute ist das „Schweriner Residenzensemble – Kulturlandschaft des romantischen Historismus“ einer von neun Kandidaten für die UNESCO-Weltkulturerbeliste.

Zum Stil

Das heutige Schloss ist im Stil des Historismus teils neu erbaut oder in historistischen Elementen erhalten. Die Verwendung von Terrakotta in der Bauplastik ist zur Renaissancezeit in Deutschland besonders in der norddeutschen Baukunst der Backsteinrenaissance dominant – so am Fürstenhof in Wismar und am Schloss Gadebusch. Das Material lieferte die Werkstatt des aus Lübeck stammenden Meisters Statius von Düren. Das Schlossensemble ist ein in seiner Bauzeit außergewöhnlich modernes Bauwerk. Stüler setzte an der stadtseitigen Front entscheidende Akzente durch plastische Elemente wie das große Niklot-Reiterstandbild. Den krönenden Abschluss bildet eine monumentale Prunkkuppel. Bei einigen innenarchitektonischen Entwürfen versicherte sich Stüler der Mitarbeit von Heinrich Strack für die plastischen Elemente und von Karl von Diebitsch für das maurische Bad aus Berlin. Schweriner und Berliner Werkstätten lieferten die meisten Teile des plastischen Schmucks und der Innenausstattung. Als Bildhauer sind Christian Genschow, Gustav Willgohs, Heinrich Petters, Georg Wiese und Albert Wolff zu nennen. Die festliche Einweihung des Schlosses fand im Mai 1857 statt. Zu diesem Anlass hat der Komponist Friedrich von Flotow seine Oper Johann Albrecht geschaffen.